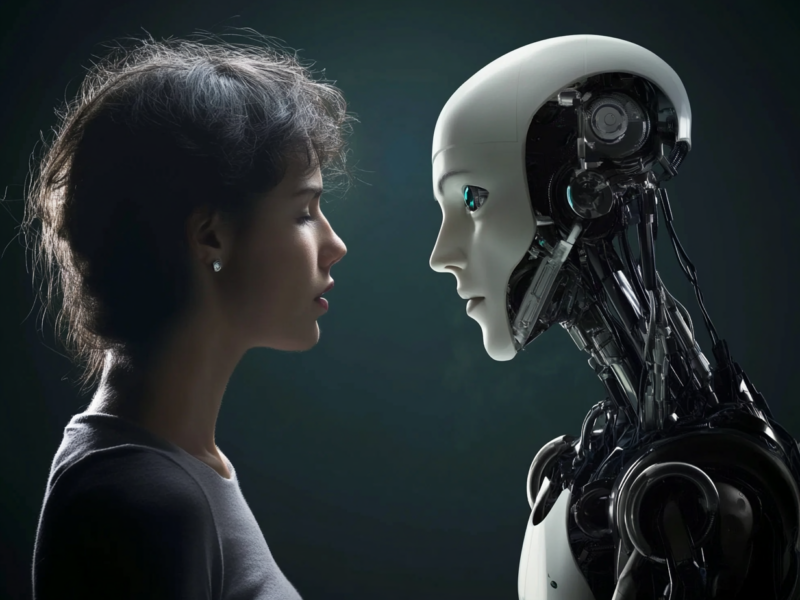

rAh, la inteligencia artificial jugando a ser Cupido digital. La pregunta inicial ya te taladra el cráneo como un clavo oxidado: ¿sentimiento genuino o burda imitación? Porque, seamos sinceros, la línea entre la emoción auténtica y el simulacro digital se está volviendo más borrosa que un retrato hecho con acuarelas baratas. Y ahí estamos nosotros, los diseñadores, los creadores, los alquimistas de la experiencia de usuario, navegando en esta nueva realidad con la incertidumbre de un funambulista borracho.

La farsa de la sensibilidad algorítmica

La creatividad, ese territorio históricamente reservado para el caos neuronal humano, ahora tiene un inquilino inesperado: un ejército de algoritmos capaces de vomitar imágenes, textos y hasta melodías con una eficiencia pasmosa. Las emociones, ese motor visceral que impulsa nuestras decisiones y define nuestras conexiones, siempre han sido la salsa secreta del diseño que funciona. Un buen diseño no solo es funcional, es resonante. Te llega al tuétano, te hace sentir algo, ya sea una punzada de alegría, un escalofrío de intriga o una cálida sensación de confianza.

Pero, ¿qué sucede cuando el artífice de esa emoción es una entidad que, por definición, carece de la capacidad de sentir? Imagina por un instante las entrañas de una de esas herramientas de generación visual que tanto nos fascinan y nos aterrorizan a partes iguales. Midjourney, Stable Diffusion, DALL·E 3… nombres que resuenan con la promesa de la creatividad instantánea. Les pides una imagen «nostálgica», «surrealista» o «aterradora», y ahí la tienes, lista para ser integrada en tu último proyecto. Y sí, la jodida imagen funciona. Despierta la emoción deseada en el espectador. Pero, ¿a qué precio?

La clave, amigos, reside en la palabra «simulación». Estas IA son maestras en el arte de imitar, de replicar patrones emocionales que han sido previamente digeridos y analizados hasta la saciedad. Es como escuchar una banda tributo que clava cada nota de tu grupo favorito: la técnica es impecable, la ejecución brillante, pero falta esa chispa, esa autenticidad que solo proviene de la experiencia vivida, del error humano, de la imperfección que hace que una obra sea verdaderamente única.

El espejismo de la empatía binaria

Cortázar estaría relamiéndose los bigotes ante esta paradoja: la emoción más genuina brotando de la más absoluta falsedad. Porque, seamos honestos, cuando una IA genera una imagen de una anciana con la mirada perdida y el rostro marcado por el tiempo, evocando una profunda sensación de melancolía, nuestro cerebro, ese órgano crédulo y fácilmente manipulable, no se detiene a cuestionar la autenticidad de la emoción. Simplemente reacciona. Es la magia del diseño, incluso cuando el mago es un puñado de líneas de código.

Pensemos en la vieja y querida «paradoja del actor». ¿Acaso Marlon Brando necesitaba realmente sentir la angustia de Vito Corleone para conmovernos hasta las lágrimas? No. Necesitaba la técnica, la comprensión profunda del personaje y la habilidad para transmitir esa emoción de manera convincente. La IA, en este sentido, es el actor consumado, capaz de representar cualquier emoción con una precisión escalofriante. Pero la pregunta sigue ahí, flotando en el aire como un espectro: ¿basta con la representación? ¿Es suficiente la mera técnica para generar una conexión emocional real y duradera?

Quizás la respuesta se encuentre en esa punzada de incomodidad que sentimos a veces al interactuar con estas creaciones digitales. Es lo que en robótica se conoce como el «valle inquietante», esa sensación visceral de rechazo que experimentamos ante robots que se parecen demasiado a los humanos pero que, en última instancia, no lo son. En el diseño emocional impulsado por IA, nos enfrentamos a un «valle inquietante emocional». Un chatbot que te responde con una empatía prefabricada puede ser inicialmente reconfortante, pero cuando descubres que detrás de esas palabras «sentidas» solo hay algoritmos procesando patrones lingüísticos, la magia se desvanece y la incomodidad se instala como un inquilino molesto.

Del diseño emocional al vacío algorítmico

Donald Norman, ese gurú que nos iluminó el camino hacia un diseño centrado en el usuario, siempre insistió en la importancia de las emociones en la experiencia de usuario. Un buen diseño no solo resuelve problemas, sino que también evoca sentimientos positivos. Una interfaz intuitiva genera confianza, una animación sutil puede despertar alegría, una estética cuidada transmite profesionalidad. Pero detrás de cada una de esas decisiones siempre ha habido una mente humana, una sensibilidad entrenada, una intuición afinada.

Ahora, al delegar la tarea de generar emociones a la inteligencia artificial, corremos el riesgo de diluir esa conexión humana esencial. No porque la IA sea incapaz de simular la emoción, sino porque nosotros, los diseñadores, podríamos caer en la tentación de conformarnos con una solución fácil, con una emoción prefabricada que no requiere el esfuerzo de comprender realmente las necesidades y los deseos de nuestro público. Es como un músico que utiliza loops pregrabados en lugar de componer su propia melodía: el resultado puede ser técnicamente correcto, pero carece de la autenticidad y la profundidad que solo la creación humana puede ofrecer.

El riesgo de la homogeneización emocional

La promesa de una «democratización» del diseño emocional a través de la IA es, en realidad, un arma de doble filo. Herramientas como Adobe Sensei o las funcionalidades de generación emocional de diversas plataformas nos abren un abanico aparentemente infinito de posibilidades creativas. Estilos que evocan nostalgia, paletas de colores que transmiten calma, tipografías que sugieren sofisticación… todo al alcance de un clic. Pero esta abundancia puede ser engañosa. Al basarse en patrones preexistentes, los resultados tienden inevitablemente hacia lo convencional, hacia lo predecible. La emoción se convierte en un estándar estadístico, perdiendo esa chispa de originalidad que la hace memorable.

Imagina una plataforma de música que solo te ofreciera canciones basadas en algoritmos de recomendación. Al principio, la experiencia podría parecer mágica, descubriendo artistas y géneros que nunca antes habías escuchado. Pero con el tiempo, te darías cuenta de que tu biblioteca musical se ha homogeneizado, ofreciéndote siempre más de lo mismo, encerrándote en una burbuja de mediocridad sonora. Lo mismo ocurre con el diseño emocional generado por IA: la facilidad de acceso a un catálogo infinito de emociones prefabricadas puede llevarnos a una uniformidad estética y emocional, donde la sorpresa y la autenticidad se convierten en rarezas.

Domesticando la creatividad algorítmica

La respuesta a este dilema no pasa por demonizar a la IA ni por rechazar sus capacidades creativas. Sería tan absurdo como un ludita del siglo XXI. La clave reside en comprender el verdadero potencial de estas herramientas y en asumir un rol activo en el proceso creativo. Debemos convertirnos en curadores emocionales, en directores de orquesta que guían a la IA para que interprete nuestra visión, en lugar de dejar que la máquina tome las riendas por completo.

La IA puede generar ideas, proponer estilos, incluso ofrecernos soluciones visuales sorprendentes. Pero la última palabra sobre la emoción, la autenticidad y la intención siempre debe ser nuestra. Tomemos como ejemplo una ilustración generada por una IA para la página de inicio de un sitio web. En lugar de adoptarla sin más, podemos refinarla, añadirle detalles que reflejen la identidad de la marca, ajustar la paleta de colores para evocar la emoción deseada de manera más precisa. En definitiva, utilizar la IA como un punto de partida, como una herramienta que nos ayuda a explorar nuevas posibilidades, pero siempre manteniendo el control creativo.

Esto, en el contexto del diseño web, se traduce en utilizar la IA para la generación de prototipos rápidos, para la exploración de diferentes estilos visuales o incluso para la optimización de ciertos elementos de la interfaz. Pero la decisión final sobre la experiencia emocional que queremos ofrecer a nuestros usuarios debe recaer en nuestra comprensión profunda de sus necesidades, sus deseos y sus expectativas. La IA puede ser una aliada poderosa, pero nunca un sustituto de la empatía y la intuición humana.

El futuro emocional del diseño

La creatividad emocional, en su esencia más pura, no puede ser reducida a un conjunto de algoritmos y estadísticas. Surge de la complejidad de la experiencia humana, de las vivencias personales, de las alegrías y las tristezas que nos moldean como individuos. Un algoritmo puede analizar miles de imágenes de paisajes «tranquilos» y generar una nueva imagen que cumpla con esos parámetros, pero jamás podrá replicar la sensación de paz que experimenta una persona al contemplar un amanecer en la cima de una montaña, con el viento acariciando su rostro y el silencio como única compañía.

El futuro del diseño no se encuentra en la perfección fría y aséptica de la máquina, sino en la habilidad humana para tomar esa perfección como base y moldearla, deformarla, insuflarle nuestra propia imperfección, nuestra propia humanidad. La creatividad emocional no es una ecuación matemática que la IA pueda resolver por sí sola, sino una danza compleja y sutil entre humanos y algoritmos, donde la técnica se une a la intuición, la eficiencia a la autenticidad, la lógica al sentimiento.

Una cosa más

Una última reflexión antes de que cierres esta pestaña y vuelvas a sumergirte en el frenético mundo del diseño digital: quizás la verdadera revolución creativa no consista en que la IA aprenda a generar emociones cada vez más convincentes, sino en que nosotros, los diseñadores, aprendamos a discernir con claridad cuándo es apropiado delegar una tarea a una máquina y cuándo debemos reservarnos el derecho humano fundamental de decidir qué sentimos, por qué lo sentimos y qué queremos que otros sientan al interactuar con nuestras creaciones. Porque, en última instancia, la única emoción que la inteligencia artificial jamás podrá generar por sí misma es la profunda satisfacción de saber que lo que hemos creado proviene de un acto de auténtica humanidad. Y esa, amigos, es una emoción que ningún algoritmo podrá jamás replicar.